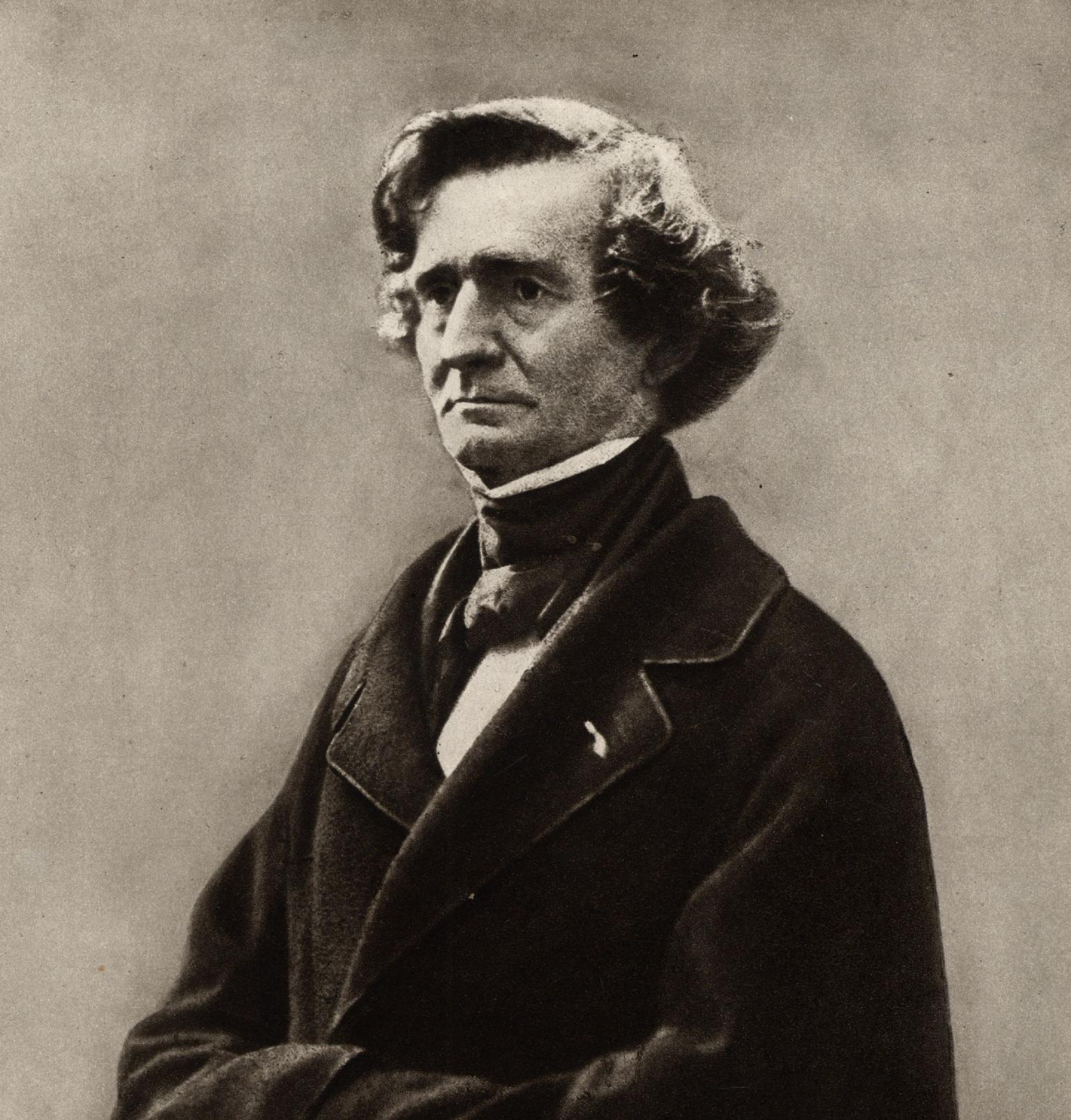

白遼士:敢於幻想的做夢者

由幻想到現實,白遼士經歷了當中充滿矛盾的一生。他的音樂,因着了無束縛的幻想力,解開音樂的無窮可能。他的聲音新穎,即使是當今現在,也是新鮮得令人詫異。這些新可能,或許只有如白遼士一般自由馳聘於想像世界的人,才能敢於做到。

1844 年,白遼士在他的著作中,幻想着一個在未來才出現的音樂烏托邦。這個烏托邦,是在五百年後的未來,地點位於德國倚於山旁的一個村莊。「村內的所有男女和小孩,都將唱歌、演奏和所有關於音樂藝術的事,置於首位。」

這個幻想中的烏托邦,稱為「Euphonia」。

「學解剖!把身體割開!我反倒想將我的身體和靈魂,投進偉大的音樂,正是我現在開始感受到的音樂!」白遼士對着自己被安排的出路,感到憤慨。白遼士 (Hector Berlioz) 的父親,是在科特—聖安德列 (La Côte-Saint-André) 有名望的醫生、有地位的市民。白遼士的教育,幾乎都在父親的掌管之下,甚至是在家受教。所以,當他真正走音樂的路,自是受到不小阻力。

1823 年,白遼士父母勸說他放棄音樂,他自己則將作品投到羅馬大獎,結果落敗而回。雖然他從沒學過鋼琴,但還是堅持音樂之路,甚至冒着跟家人鬧翻的危險,也要實驗夢想。23 歲時,白遼士不顧家人反對,入讀巴黎音樂學院;差不多同一時候,他的父親把他的零用錢撤掉。

可是,白遼士沒有對父親懷恨在心。沒有零用錢的日子,生活的確甚為艱苦。但是,他的父親是開啟知識大門的智者:他在父親教導底下,讀過拉丁文的經典;父親教了他讀樂譜、唱長笛;地理、歷史、文學等學校傳授的知識,都是父親教授。

白遼士的音樂夢,在年少之時,已經蘊釀得熾熱。

白遼士 1803 年生於距離巴黎四百多里的小鎮科特—聖安德列。白遼士年少時,相當喜歡讀書,特別喜愛經典文學與旅遊書籍。活在寧靜的科特—聖安德列,神遊於書本的外國事物,白遼士在年輕時,已經是位敖遊廣闊幻想世界的年輕人。

白遼士在進入音樂學院前,沒有正式接受樂器訓練。他的父親,教授他六孔的木簫;他學過長笛和結他,更拿過拉摩 (Jean-Philippe Rameau) 的和聲法來讀,就是從沒有接觸過鋼琴。所有關於和聲的法則,全在他的腦袋中。這與絕大部份創作音樂的人而言,大有分別。沒有鋼琴雙手奏出和弦,怎能知道什麼音應疊在什麼音之上?

不過,他會從聽到的音樂中,學習音樂的法則。1821 年,他抵達巴黎,立時着迷上的,就是歌劇。他在圖書館找來葛魯克 (Christoph Willibald Gluck) 的樂譜,並且抄寫到自己的記事本上。於是,他早年的作品,大都像歌劇般有着龐大的陣容。他幾次投稿到羅馬大獎,都是清唱劇。

同樣令白遼士着迷的,是莎士比亞。1827 年,他欣賞了由英國劇場到巴黎演出的《哈姆雷特》與《羅密歐與茱麗葉》。雖然他不懂半點英語,但他卻立即感到莎士比亞史詩中的華麗與及劇中的張力。

兩晚過後,白遼士愛上了莎士比亞,此生與文學巨匠結下不解緣。與此同時,他竟愛上了當女主角的演員。

生於愛爾蘭的史密遜 (Harriet Smithson),27 歲時首次來到巴黎演出。那時,他已經在舞台有十多年經驗,在愛爾蘭與倫敦有着很好的名聲。她不單漂亮動人,台上的動作更是自然而具說服力。演繹《哈姆雷特》女主角奧菲莉亞 (Ophelia) 瘋掉的一幕,更是贏得極大讚賞。後來,她擔演茱麗葉,在陽台上的矜持與典雅,令巴黎觀眾印象難忘。

白遼士對史密遜一見鍾情。雖然白遼士只是云云觀眾的其中一人,他卻冒昧給她寫信,跟着她的腳蹤,甚至搬到她行經的地方居住。後來,白遼士更將他對單戀對象的思戀,全部傾注於一首作品之中:《幻想交響曲》(Symphonie fantastique)。

「作者幻想着一位年輕音樂家......第一次遇到朝思暮想完美的女士,立即迷戀上她。奇異地,這位愛人在音樂家的腦海中,總是與一個樂思相連。」這個樂思,白遼士稱之為「固定樂思」(idée fixe),因為旋律不單代表愛人,而且像迷戀一般在每個樂章不停出現。

五個樂章的交響曲,就像一部科幻戀愛小說,兩人由相戀、音樂家幻想把愛人殺掉,到穿梭詭異的世界,意象豐富而刺激。貝多芬與海頓遺留下來的交響曲的模式,像是樂章結構、快慢次序、樂團編排等等,幾乎全部讓路予幻想。交響曲不只是管弦樂中最重要的曲種,更是像小說般能將精采劇情鋪陳的大作。

而白遼士那迷戀的樂思,更啟發了後來的作曲家。其中表表者,當然是把旋律和角色劇情緊緊連結的華格納 (Richard Wagner)。

1830 年,《幻想交響曲》首演,加上白遼士終於贏得羅馬大獎,令他的家人終於肯定他的路。因着交響曲的首演,他亦結織了不少音樂上的同路人。其中最重要的一位盟友,是李斯特 (Franz Liszt)。

李斯特雖比白遼士年輕,但是他卻以鋼琴天才的身份,有着不少名氣。兩人相遇以後,李斯特將不斷地支持白遼士,以及相當積極地推廣他的音樂。白遼士的作品,會被李斯特改編給予鋼琴演奏,令作品流傳更廣;李斯特在德國指揮白遼士的作品,令他在德國的名聲大振;他倆將不斷通信,有時更是情感的支授。「可憐的白遼士!......早前,他在我的臂上大哭,為什麼上天要給他這些難關和傷痛?」李斯特給他的情人寫道。

那時,正是白遼士苦戀史密遜的時候。這段單戀,持續差不多四年,直至 1832 年才出現突破。因着友人的穿針引線,史密遜聽白遼士的創作,才知道原來早前創作的《幻想交響曲》,音樂家幻想中苦苦痴戀的女孩,原來是自己。她很快會和白遼士見面,墮入愛河,並且在 1834 年步入教堂。

可是,童話式的愛情,卻漸漸凋零。白遼士的聲譽日隆,史密遜卻漸走下坡。一方面,史密遜在事業上陷入困境,另一方面巴黎的生活,史密遜始終不習慣。兩人的關係,慢慢冷卻,至 1844 年兩人正式分開。史密遜的身體,亦隨着年月衰壞,最後癱瘓而飽受痛苦。白遼士雖然會一直照顧她直至終老,可是他的心,早已託付給另一位女高音雷西奧 (Marie Recio)。他倆會在史密遜逝世以後結婚。

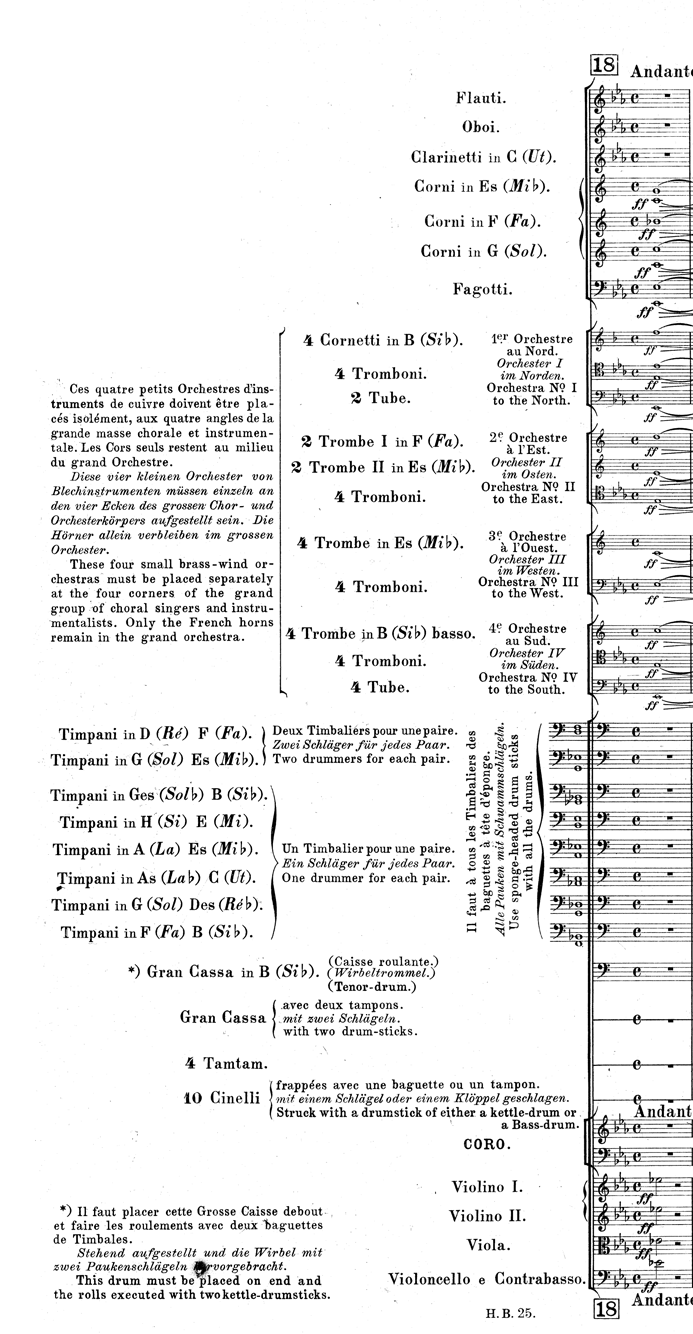

白遼士對於巴黎,同樣是又愛又恨。巴黎的樂評人,有時對白遼士甚為不客氣:「他的旋律毫無品味,只是把音堆疊起來,永遠單調刻板。」有時卻會大為欣賞他的音樂,例如為紀念葛魯克而寫、陣容非比尋常的《安魂曲》,令樂評人讚他「應被放在顯要之地被大眾景仰。」《安魂曲》的樂團陣容,堪稱是有史以來最龐大:四個分別十多人的銅管樂小組、八套定音鼓、百多人的合唱團,都是史上未見。

他也覺得巴黎未必是懂得欣賞他的城市。白遼士的童年,在拿破崙征服歐洲的戰火中渡過。《幻想交響曲》首演的一年,正是巴黎爆發七月革命之時。巴黎以至法國,一直經歷着動蕩。白遼士一直希望不涉世事,鍾愛自然與想象中的他鄉。童年時對地理與旅遊的鍾情,令他更嚮往遙遠的境地。1840 年以後,他多次出訪意大利、英國、德國與俄羅斯。一方面滿足他童年的嚮往,另一方面這些國家相比起巴黎,都對他較為友善。有些城市更給予要職,邀請白遼士工作。

不過,白遼士似乎又不能離開巴黎。他不懂德語及英語,在指揮樂團時,往往變得相當困難。而且,他亦對於不能與音樂家好好溝通,感到厭煩。所以,縱然有不同地方邀請,他也一一推卻。

對於巴黎,白遼士一生也感到相當矛盾。巴黎到現時為止,也沒有什麼紀念白遼士的公共街道,只有一個小小的廣場,在 1886 年被命名為「白遼士廣場」。

白遼士抵達巴黎時,對歌劇異常感興趣。這令他的音樂,不論是聲樂作品還是交響樂,都有着無比的劇力。

但是,他最終還是希望將聲樂與交響樂集而為一。創作歌劇,是最重要的任務。

1838 年,白遼士完成了歌劇《本韋努托‧徹里尼》(Benvenuto Cellini),是壯年白遼士最重要的作品。它的劇種混合着悲劇與喜劇,內裏包含着對人生責任的省思,也有對世事的嬉笑怒罵。他的音樂,一如他的幻想,天馬行空。結果,大眾對歌劇的反應並不理想。他把歌劇帶到英國,其他作品被擊節讚賞的同時,《徹里尼》卻慘淡收場。

他幾乎要把寫歌劇的念頭放棄。直至到訪俄羅斯與德國以後,他得到鼓勵而再次執筆。李斯特的好友兼戀人嘉露蓮公主 (Carolyne zu Sayn-Wittgenstein) 說:「因着你對莎士比亞與文學經典的着迷,我相信你會創作出偉大而新穎的作品。」

這次他的嘗試更為大膽。他自己創作《特洛伊人》(Les Troyens) 的劇本,將詩詞配上音樂,然後花掉三年時間創作這部「比其他作品更偉大與尊貴」的創作。可是,作品在彩排時因着驚人的長度而不斷刪減,導演與白遼士並不咬弦,演員的水準也不如人意。所以,在 1860 年後的數年,白遼士只能痛苦地安排它以片段形地在不同劇院上演。「如果我要這作品有我期望的效果與個性,我必需控制整個劇院,正如我排練交響曲時控制整個樂團一樣。」白遼士慨歎。

不久的將來,會有一位音樂家,將白遼士的覺悟付諸實行。可惜,完整的《特洛伊人》,只會在白遼士身故後才上演。

1864 年,白遼士寫道:「我已經 61 歲了,希望、幻想、希冀與理想,通通成為過去。我對人愚昧與卑劣的鄙視和對現實的殘酷的厭惡,從沒如此強烈。死亡,你什麼時候來?」

由幻想到現實,白遼士經歷了當中充滿矛盾的一生。他的音樂,因着了無束縛的幻想力,解開音樂的無窮可能。他的聲音新穎,即使是當今現在,也是新鮮得令人詫異。這些新可能,或許只有如白遼士一般自由馳聘於想像世界的人,才能敢於做到。

生活於巴黎的白遼士,卻由高處慢慢掉進深谷。雖然他一生努力解說,在報章寫作三十年,其自傳更是紀錄了他色彩豐富、起起伏伏的一生。可是,與他同時代的人,沒有太多認同白遼士這位夢遊人。

但是,最終白遼士將有很好的知音。李斯特認為他是未來的啟發。華格納雖然大力批評白遼士的歌劇,但我們在華格納身上,不難找到白遼士的影子。

1869 年,白遼士黯然在巴黎辭世。他被葬在史密遜與雷西奧兩位妻子的身旁。

此文章為 「音樂遊蹤」講座系列:法國站 之專題文章。講座日期為 2017 年 1 月 11 日。