記第一次聽《春之祭》

究竟什麼是音樂?你說,《春之祭》算是音樂,還是噪音?如果音樂(或者藝術)是真、善、美的象徵,那麼《春之祭》算是什麼?它美麗麼?心底想答它很醜,但耳朵卻像中了咒般不停聽、腦袋不停重複着那個 E 衝着 E-flat 的和弦。

我第一次聽《春之祭》,大概是二十年前的某天。

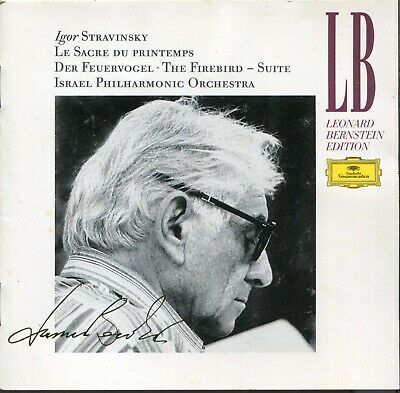

讀書時的我,部份放學的消遣,就是坐車到圖書館找樂譜,然後再找唱片回家聽。圖書館借得來的唱片,便借,但我還喜歡流連圖書館隔壁商場的大唱片店。學生時的零用錢,要用得其所,每張唱片都得來不易,所以買的時候總是計過度過。為什麼買《春之祭》,其中一個原因是慕着名曲的大名,其二是,看中了伯恩斯坦的唱片,搭上的是《火鳥》,而圖書館也有《火鳥》的譜。其實,圖書館並沒有太多史特拉汶斯基的管弦樂作品,難得找到個相配搭的組合,我就把它買下了。二十年前的中價唱片,還是現在的價位。

第一次邊聽着《春之祭》,邊讀着它的總譜,就連翻頁都有難度。那可不是一般學生的讀物,更何況我連鋼琴也只是僅僅學會。它雖然像噪音,但卻有着神奇的魔力,總是像和你身體的某部份互相呼應着。

這個不可能。我連望着樂譜,打拍子也不會。怎樣呼應。

那是電腦還未接駁到互聯網的年代,要找資料和理解不懂的東西,只可以去找書本來讀。那是圖書館的電腦編目還在進行中的年代,要知道有什麼書,就得仔細盯着書架上的書脊,和在索引卡片中翻。今天沒有手機不能活的我,竟也曾活在 analogue 的日子,想起來也暗自驚奇。屯門圖書館的馬勒和史特拉汶斯基都比沙田多,不知怎的我就坐個多小時巴士跑到老遠去借書和還書(還可以乘機坐坐輕鐵)。讀 Pieter van den Toorn,絕對是囫圇吞棗,教授只能為我帶來對老史的多丁點認識。

結果,要認識老史的音樂,還得從他的音樂着手。

究竟什麼是音樂?你說,《春之祭》算是音樂,還是噪音?如果音樂(或者藝術)是真、善、美的象徵,那麼《春之祭》算是什麼?它美麗麼?心底想答它很醜,但耳朵卻像中了咒般不停聽、腦袋不停重複着那個 E 衝着 E-flat 的和弦。

這是第一首為我帶來思想上衝擊的作品。單單是聲音,就足夠向你不停地頡問。似乎,《春之祭》的確神秘地和身體的呼應着。

之後我模仿着老史創作,技術上當然青澀,但腦袋卻滿有想法。讀音樂時我瘋狂地讀史特拉汶斯基的書,雖然最後研究院為了逃避主修而努力地讀理論,也只是埋首在巴托和馬勒,拆解老史的書本還是太多太深。到現在,《春之祭》對我而言,依然是一個謎:它為什麼表面瘋狂,實在卻這麼自然?音樂的底蘊,是規律還是混亂?是美,還是醜?那麼,人呢?

這是紀念《春之祭》首演一百周年的日子。在這裏,我也紀念第一次聽《春之祭》的日子。它啟發了一個世紀的音樂家,一個世紀後,我相信它仍有着這種謎樣的魔力。