聖桑:酷愛自然的古典專家

聖桑一生對動物有無比興趣。有一次,他發現眼前的螞蟻,頑強地抵禦他的手指的按壓,說:「我投降了,我對它的勇氣無比敬佩。相比之下,有哪個人類,可以抵禦一個長得比艾菲爾鐵塔更高的巨人?」

聖桑一生對動物有無比興趣。有一次,他發現眼前的螞蟻,頑強地抵禦他的手指的按壓,說:「我投降了,我對它的勇氣無比敬佩。相比之下,有哪個人類,可以抵禦一個長得比艾菲爾鐵塔更高的巨人?」

聖桑 (Camille Saint-Saëns) 1835 年出生於巴黎。他在早年,展現過人的音樂天份,十歲時正式躍登普雷耶爾音樂廳 (Salle Pleyel) 演出,還要是背譜演奏貝多芬第三鋼琴協奏曲;演奏莫扎特的協奏曲,更用上自己寫的華彩段,驚為天人。

聖桑對世界萬物都感興趣。他自小就愛昆蟲和小動物,甚至能訓練蜘蛛。而對於音樂以外的學科,特別是自然科學,他的成績也相當理想。1848 年,他進入巴黎音樂院學習管風琴,當時只有 13 歲。他在管風琴上成績驕人,很快就能在樂器之王作即興演奏。與此同時,他也開始學習作曲,曾經同時開展寫兩部歌劇和一部交響曲。可惜的是,歌劇都沒法完成,但卻奠定了他對這龐大創作的興趣。

1853 年,聖桑被委任為聖梅麗教堂 (Église Saint-Merri) 管風琴師,四年後就獲委任為聖馬德萊娜 (L’église de la Madeleine) 管風琴師。李斯特正是在聖馬德萊娜聽過聖桑,並覺得他是世上最偉大的管風琴家。而當管風琴師,更為聖桑提供一個穩定的收入來源。他可以專注創作,也因着他的音樂才華,廣為結交活躍於巴黎的音樂家:李斯特、白遼士、古諾 (Charles Gounod) 等等。1858 年,他出版了幾首二重奏,大賺一筆合共五百法郎的出版費用。那時,他還只是 23 歲的年輕人。

他拿這筆錢,給自己訂製了一台望遠鏡,用來觀賞當年掠過地球的多納蒂 (Donati) 彗星。

李斯特對聖桑的影響相當深。他對聖桑的管風琴與鋼琴技藝讚譽有加,而能獲得這位鋼琴巨匠的讚賞,確實殊不容易。1861 年,他開始在巴黎教學,不久就成為鋼琴學部的負責人。他的課堂很有啟發性,特別是他找來古老與不為人知的音樂,用以啟發後來的音樂家。

聖桑向來對經典的作品與作曲家很感興趣。他曾稱巴羅克作曲家拉摩 (Jean-Philippe Rameau) 為自己的前人,將自己的音樂,視為法國經典的延續。他更成為樂譜編輯,修訂出版不少以往大師的作品。

而他的音樂,也偏向着重綫條美,理智與情感平衡發展。這與當時的風氣也很有關係。新的音樂,應該往哪個方向走?貝多芬的音樂,自 1830 年代起開始風靡巴黎。不少聽眾視他的交響曲為音樂的極緻。而新創作的音樂,卻是乏人問津。聖桑曾經形容,「只要有首樂曲出自法國當世的作曲家,那就會趕走觀眾。」

所以,聖桑一方面回望傳統,從以前的經典中,找出當中能跨越時空的優秀之處,特別是從法國巴羅克大師中,尋覓法國音樂的精要。另一方面,又要嘗試突破困局,尋找新的創作空間。聖桑在這兩個不同的方向中,上下求索。其中一個他認為的出路,就是李斯特所提倡「新酒需要新瓶」的交響詩。李斯特的交響詩,連結着文學,以獨特的主題串連不同的音樂段落, 卻因着這主題而令音樂在不停的變更中帶着統一的意念。

聖桑也認為交響詩是新音樂的其中一個可能,於是投身於創作交響詩,並把李斯特的交響詩,帶到法國首演。他自己創作的交響詩,包括有《奧姆法爾的紡車》(Le rouet d’Omphale)、《費頓》(Phaéton) 與《骷髏之舞》(Danse macabre),成為法國作曲家中最先嘗試寫交響詩的一人。

1870 年,法國與普魯士爆發戰爭,並在多方看好的情況下,敗予掘起的普魯士帝國。法國簽下辱國的和約,需要作出大量的賠款。而對於巴黎人而言,看見首都被普魯士士兵在其上操過,更是憤恨。

德國音樂,雖然具前瞻性,聖桑亦是緊隨於其後:李斯特的「新德國派」,加上華格納的歌劇,聖桑也相當熟悉。可是,在法普戰爭開始以後,聖桑覺得為法國音樂尋出路,不能單單望着鄰邦。一方面,他加入了義務軍守衛巴黎,還看着自己的好友被槍射進頭顱而身亡;另一方面,他要建立法國音樂,更要讓法國作曲家有着自己的聲音。

於是,1871 年他成立了國家音樂協會 (Société Nationale de Musique),並打着「法國之藝術」(Ars gallica) 的口號,滙聚法國的作曲家,為他們提供定期的排練與演出,藉此推廣新的法國音樂。當時的創始成員,包括佛瑞 (Gabriel Fauré)、法朗克 (César Franck) 與拉羅 (Eduardo Lalo) 等人,並在當年的年尾舉行首場音樂會。

可是,聖桑對創作的態度,向來說不上是走在時代尖端。他相當追崇十八世紀音樂的理想,追求着理性與感情的平衡,音樂要寫得典雅脫俗而不能譁眾取寵。這保守的態度,令他愈來愈不受年輕一輩的作曲家歡迎。

他自己的感情生活,也碰着灰。1875 年,他一時戲言之下,說要娶比他年輕二十年的少女杜樂福 (Marie-Laure Truffot)。結果,婚事成真,杜樂福還為聖桑誕下兩名兒子。

可惜的是,聖桑一直忙碌於音樂事業,無暇顧家之餘,更覺得太太根本不懂他的音樂。太太與聖桑母親同住,也令家庭關係日趨惡劣。而最要命的,是兩名兒子在 1878 年相繼去世,一名死於疾病,另一名則從家中墮樓身亡。聖桑只是將一切的不幸,都怪在太太身上。

有一天,兩夫婦在奧維涅 (Auvergne) 山區的溫泉渡假時,聖桑一言不發,離開酒店,回到巴黎。從此以後,聖桑再沒有見過他的妻子。他也對這段往事守口如瓶。而由他成立的國家音樂協會,因着與其他作曲家意見相左,聖桑結果選擇在 1878 年離開。

雖然,1870 年代對於聖桑而言,是個多事之秋,但也是他事業的高峰。1872 年,他看了由李斯特指揮華格納的《萊茵的黃金》(Das Rheingold) 的演出。聖桑一直對歌劇也感興趣,之前也曾經完成過一部歌劇,而且在第一部還未找到演出機會之時,已着手寫另一部歌劇。

李斯特知道聖桑正在寫《參孫與大利拉》(Samson et Dalila),便加緊鼓勵聖桑把作品完成。《參孫與大利拉》建基於聖經故事,聖桑卻選擇以歌劇呈現。巴黎人對這想法很是抗拒,聖經故事畢竟從來不應在如歌劇般的娛樂消遣。1876 年,聖桑完成主要的譜曲,他卻找不到任何劇院,願意上演這部作品。

結果,歌劇的首演,得由李斯特出手。歌劇 1877 年在李斯特長居的威瑪 (Weimar) 首演。雖然獲得好評,卻沒法得到其他劇院的應允演出。結果,歌劇得待 1890 年起,才陸續於世界各地劇院演出。

還不是每個劇院都歡迎將聖經故事如此上演。英國的聽眾雖然對聖桑的音樂極為受落,甚至委約他創作現在相當著名的第三交響曲,但到演出《參孫與大利拉》,卻遭到當局否決以歌劇上演,只能像神劇般在毫無佈景與服裝的情況下演出。

不過,憑着漂亮的旋律與充滿異國風情的音樂,《參孫與大利拉》一直留在不同劇院的演出劇目,也成為聖桑唯一一部到現在還能上演的歌劇。

聖桑雖然在巴黎有着一流的名譽,甚至被認為是「在生之時已能有永恆的名聲」,但是他因着其保守的態度,慢慢被法國音樂圈子離棄。與此同時,聖桑卻在國外找到不少支持的觀眾。英國與美國是特別歡迎他的地方,並認定他是法國最偉大的作曲家。

可是,因着與妻子離異、母親逝世,聖桑寄情於世界。於是,他自 1888 年起,盡情遊歷,趁着忙碌的巡迴之旅,偷空看看大世界。他到過的地方,遠至烏拉圭及其他南美國家,近的也有稱為錫蘭的斯里蘭卡,出訪過的國家達 27 個。

而他最喜愛的地方,是非洲北岸的阿爾及爾。非洲北岸因着靠近歐洲,自十九世紀起,歐洲列強開始佔領非洲北部不同地區,而阿爾及利亞於 1830 年開始,成為法國的殖民地,而其首都阿爾及爾,漸漸有不少歐洲人移居。聖桑喜愛阿爾及爾的天氣,也特別喜愛城市的翠綠。他所以搬到這裏,甚至連巴黎的住所也退掉,有需要回巴黎的話,他選擇住酒店。

自然地,聖桑對非洲的音樂感到興趣。雖然,這種所謂的興趣,不在於求真。民歌的旋律,放在浪漫的音樂之上,添了異國風情,卻喪失了原來的純樸。對民歌認真追尋的時日,還沒有真正到來。不過,聖桑就寫了不少帶着非洲名稱的作品,就連第五鋼琴協奏曲,雖未有冠以他鄉之名,但也因着其異地之風,被暱稱為「埃及協奏曲」。

聖桑也許沒有想過,他死後最廣為人知的作品,會是《動物狂歡節》(Le carnaval des animaux)。五十歲的聖桑,寫了這套作品給他的大提琴友人,還要說是帶給他一點驚喜。「你大概會說我應當花時間寫交響曲好了。你是對的!但這作品實在太有趣了!」

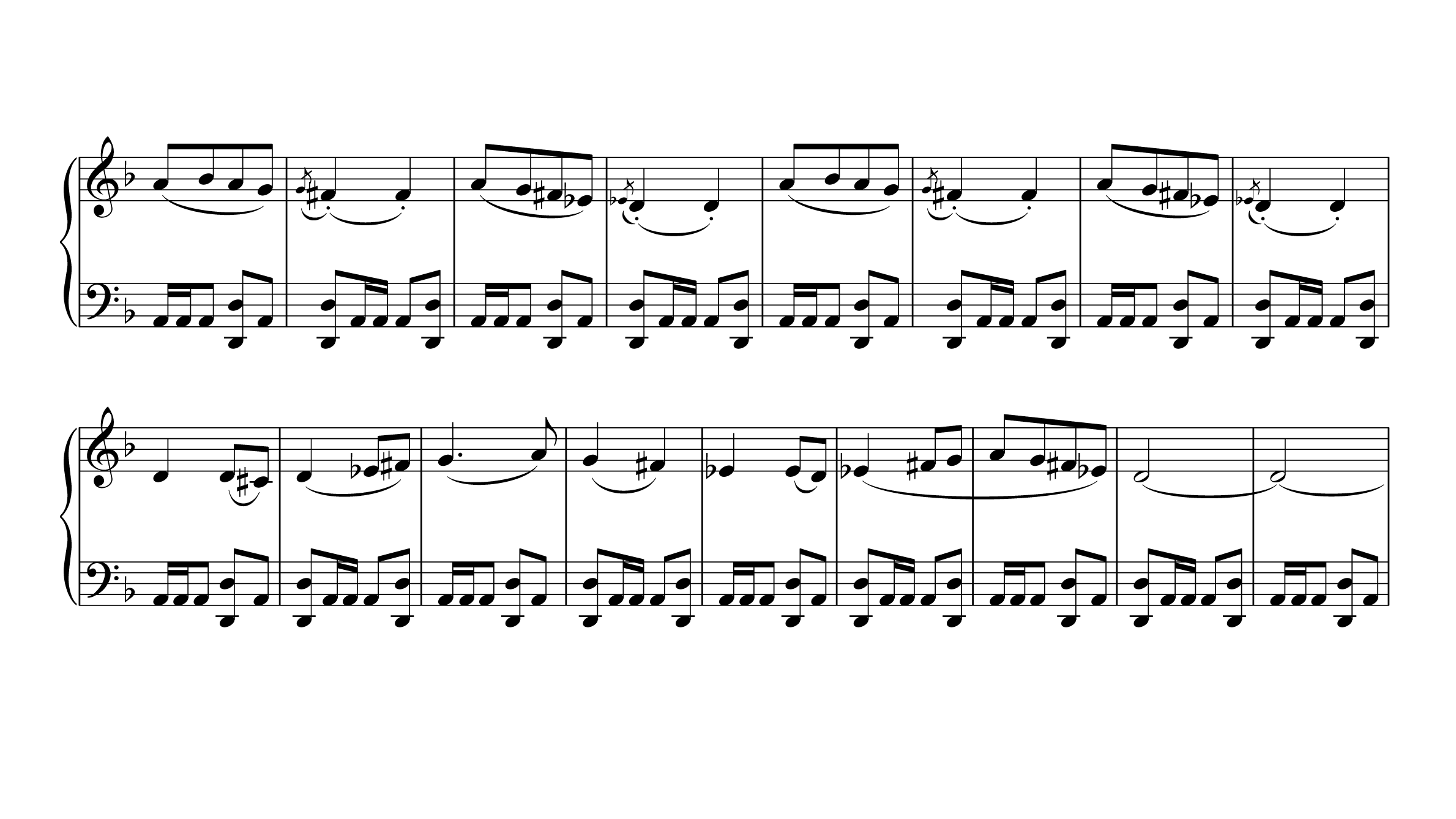

合共十四個樂章的作品,用上了奇怪的樂器組合:兩台鋼琴,弦樂四重奏加上低音大提琴,長笛、單簧管,還有木琴等等。聖桑雖然偶然會用些奇怪的室樂組合,卻沒有人會寫如此配搭的音樂。

其實,聖桑說這部樂曲,只是自娛,甚至說不能把它出版。他深怕這部兒戲的作品,會影響他作為「法國最偉大的作曲家」的聲譽。當中的段落,也實在太過有趣:他把奧芬巴赫 (Jacques Offenbach) 的音樂變成烏龜般的低沉和笨重,也把白遼士與孟德爾遜的音樂寫進大笨象裏。

聖桑只容許大提琴獨奏的「天鵝」出版,並立時大受歡迎。而全套作品在他死後一年出版。一如他在生時的「擔憂」,這幽默小品的風頭,趕過他其他的大作。不過,從當中小巧而精緻的音樂,我們卻感受到聖桑有趣的點子和豐富的想像力。

我們從音樂更能感受到的,或許是他對世界萬物的熱愛。

聖桑的鋼琴演奏生涯,在 1921 年 8 月才終結;兩個禮拜後,他指揮最後一場的音樂會。在音樂舞台上,他活到了人生的最後。

可是,在最後的三十年,他卻沒有太多作品。現代的音樂,已經翻過幾次天地。他認為,典雅的可能還未窮盡,何解要破格創新。

雖然聖桑像是抵抗着潮流的巨輪,但是他卻持守着為法國音樂找出路的精神。他的典雅,在前衛改革者的眼中看成守舊。但在那混亂的時代,卻是喚醒人類要重尋自己根源的呼聲。聖桑的理性、清澈與精準,正是努力地發掘出以前音樂優美之處的特質。

聖桑看過法國音樂翻天覆地,也見過着法德兩國捲入一次又一次的戰爭。阿爾及爾是他避世之處,也是他回歸大自然之地。1921 年 12 月,他在這北非之寶石以 86 歲高齡辭世。

此文章為 「音樂遊蹤」講座系列:法國站 之專題文章。講座日期為 2017 年 1 月 18 日。