史曼諾夫斯基:上下求索藝術真義的思想家

1937 年,波蘭的《音樂》雜誌出版了史曼諾夫斯基的紀念專集,回憶他的一生。其中一篇文章,回顧他一生所寫的音樂。「他的作品的秘密,就是隱藏着真摯、直率而具深度的說話。這些作品,來自一種來自深處的創作慾,音樂內容,擺脫了日常的問題與困擾。在蒂摩蘇夫卡長時間的創作,令他深深進入幻想與神秘的奇異世界,也成為了他音樂風格的主要情感。」

1937 年,波蘭的《音樂》雜誌出版了史曼諾夫斯基的紀念專集,回憶他的一生。其中一篇文章,回顧他一生所寫的音樂。「他的作品的秘密,就是隱藏着真摯、直率而具深度的說話。這些作品,來自一種來自深處的創作慾,音樂內容,擺脫了日常的問題與困擾。在蒂摩蘇夫卡長時間的創作,令他深深進入幻想與神秘的奇異世界,也成為了他音樂風格的主要情感。」

雜誌的開首,印上了史曼諾夫斯基之前為雜誌一百期紀念所提之前言。「音樂:多麼奇異又難以觸摸的東西!」

史曼諾夫斯基 (Karol Szymanowski) 1882 年生於今位於烏克蘭境內的蒂摩蘇夫卡 (Tymoszówka),來自波蘭貴族家庭。他自小在家接受教育,他的兄弟姊妹,全都才華出眾:有畫家、鋼琴家,也有歌唱家,生活相當愉快。中學畢業後,他到了華沙 (Warsaw) 跟隨私人老師學習音樂理論。

世紀末的波蘭,仍然是被奧地利、俄國等列強割據。十九世紀初的浪漫文學家,歌頌波蘭偉大而光輝的歷史,喚起波蘭人的民族意識。蕭邦雖然流亡於法國巴黎,但他既有詩意而且悲傷的音樂,在世紀末跟民族波蘭不可分離。在立國路遙之際,年青的藝術家都積極地在藝術上尋找波蘭的身份,推動波蘭藝術。1904 年,華沙愛樂樂團成立,實為波蘭音樂界的里程碑,但其保守而古典的演奏曲目,令年輕的音樂家相當失望。於是,1905 年,史曼諾夫斯基夥拍了幾位音樂同伴,在柏林成立了「青年波蘭作曲家出版社」,被視為是「青年波蘭」 (Młoda Polska) 運動中的部份,希望焦聚年輕有為的作曲家,尋找波蘭音樂的新方向。

雖然如此,史曼諾夫斯基一開始尋找的,並不完全是民族主義的路。華沙位處德國與俄羅斯的文化交界,他所經歷到的,正是東西的交滙。在世紀末之時,史曼諾夫斯基特別鍾情於華格納 (Richard Wagner) 與理察.史特勞斯 (Richard Strauss) 的浪漫主義,持着藝術比生命重要、能參透宇宙奧妙、自存而且獨立於現實的理念。這種信念對他影響甚深,也令他的音樂帶點抽離。他經常活躍於維也納,吸收新德國樂派的養份,但在他的音樂,也找到史嘉爾亞賓 (Alexander Scriabin) 與蕭邦的影子。

出版社令史曼諾夫斯基與他的同伴的音樂受注意。一年多以後,他的作品分別在華沙與柏林演出,對他創作的才華有着正面評價。評論家傑契梅斯 (Zdzisław Jachimecki) 預言道:「史曼諾夫斯基是這班年輕音樂家中最出色的一位......我深信他將為波蘭音樂帶來最燦爛的一刻。」

這個預言,最終經過幾番波折,才能實現。

1912 年,史曼諾夫斯基的第二交響曲在維也納首演,雖然反應理想,但這交響曲亦令他開始思考什麼才是自己的風格。第二交響曲與之後的歌劇《海姬》(Hagith),更被認為太過接近史特勞斯:大衞王的女侍海姬與所羅門王一見鍾情,不願再留守大衞王身邊,更把老王氣死,結果被人懷疑弒君,判處石刑,所羅王救女心切,但為時已晚。不單是故事還是音樂,這歌劇都有點像《莎樂美》(Salomé)。

這時的史曼諾夫斯基,開始四圍遊歷,到訪過意大利的西西里 (Sicily),深深被美麗的小島啟發。之後他渡過地中海,到北非的亞爾及爾 (Algiers)、比斯克拉 (Biskra) 與突尼斯 (Tunis),然後在 1914 年的上半部份,花了大量時間在花都巴黎。這段遊歷的日子,不單給史曼諾夫斯基音樂上的啟發,也開啟了他對世界不同文化的興趣。

1889 年,德布西 (Claude Debussy) 在巴黎舉辦的世界博覽會 (Exposition Universelle) 第一次聽到印尼爪哇 (Java) 的嘉美蘭 (gamelan),從此對音樂改觀。當時正值德布西的「華格納年」:他曾兩度前往拜羅依特 (Bayreuth) 看華格納歌劇,特別對他提倡的整體藝術 (gesamtkunstwerk) 有着深切追求。但是,世界博覽會中的遠東樂器,為他打開另一扇音樂大門。他並不特別提倡直接引用民歌,而是因着民歌而取得靈感。他寫道:「一個作曲家不應取一個國家的民歌作為作曲的基本,更不能把它成為創作的技巧。」

史曼諾夫斯基同樣也在經歷德布西的路途,努力過濾自己身上德國的影響,同一時間尋找自己的聲音。一如德布西,他也是向別鄉的文化尋求靈感。

1914 年 7 月 28 日,薩拉熱窩 (Sarajevo) 響起了那引發起世界陷入大戰的槍聲。史曼諾夫斯基因着幼年的腳傷,避過被征召入門的命運。在大戰其間,他的祖國波蘭炮火連連,他也幾乎與歐洲大陸斷絕來往。他只好在自己出生村莊蒂摩蘇夫卡避難,偶然會到俄羅斯一走。活在相對平靜的村莊內,面對着自己熟悉而溫暖的環境,令他好好沉澱遊歷之年的經驗,更讓他的想像力馳騁。這將會是史曼諾夫斯基寫作最旺盛之年。

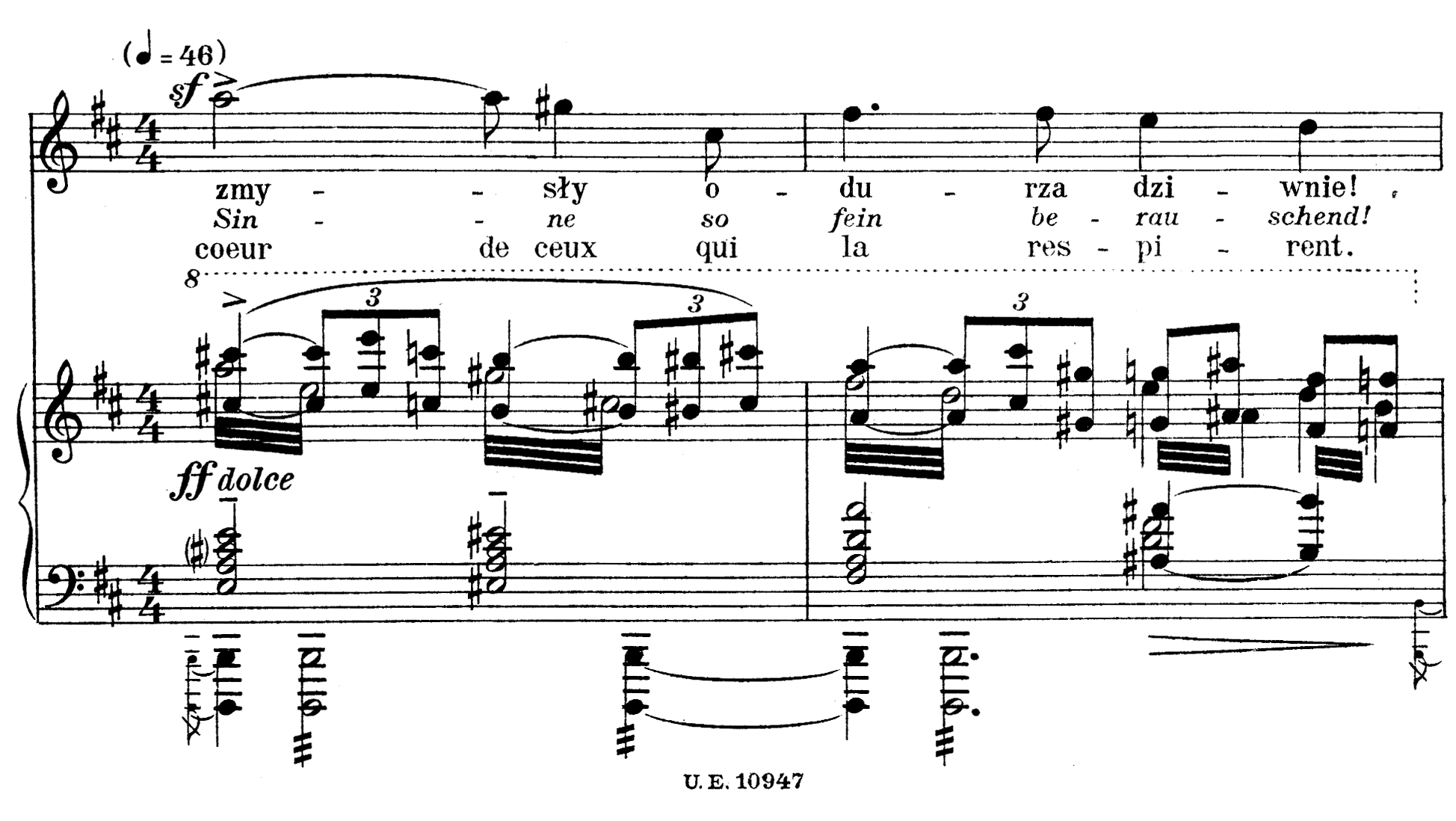

這時的作品,很多都取材自東方的題材。第三交響曲取材自十三世紀波斯詩人魯米 (Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī) 的詩作,譜成《夜之歌》。小提琴與人聲的旋律,飄浮在神秘的樂聲上,夜幕下的聲音,就是半音而來自由的和聲。

雖然第三交響曲會是他一生最重要的作品之一,也可以說他創作出獨特的音樂語言的代表作,史曼諾夫斯基仍不滿足於這種印象派的聲音。這時期的作品,正是一個新我與舊我的對話:經歷過看過阿拉伯和東方的文化,也受過德布西的印象派作品和史嘉爾阿賓神秘的管弦樂的刺激,但他卻仍然有着深厚的德國音樂遺風。

不過,畢竟是戰爭之時,表面的平靜,現實還是相當詭弱。1917 年,俄羅斯先後爆發二月和十月革命,扳倒了長久歷史的羅曼諾夫 (Romanov) 皇朝,蘇聯共產黨繼而執政。史曼諾夫斯基家鄉的祖居不單被共軍搜掠,而且還完全地被破壞。史曼諾夫斯基陷入極度抑鬱。他對友人寫道:「我現在完全不能創作,我只寫了少許......你能想像到嗎?」

面對戰火、疾病和死亡,他自問歷年的創作,對音樂形而上的思考,對現實世界,有何益處?

1919 年的平安夜,史曼諾夫斯基抵達華沙。在華沙的生活,比起蒂摩蘇夫卡可謂大不如前。變賣了資產,家庭沒有了穩定的收入,他只好四出尋找工作。他的音樂雖然在維也納,甚至歐洲等地相當成功,但在波蘭本土,反應卻不甚理想。由於他堅持以歐洲現代的音樂語言創作,令他在波蘭並不特別受歡迎。

1921 年,他在巴黎跟史達拉汶斯基 (Igor Stravinsky) 會面,其後還聽了他的《春之祭》 (Le sacre du printemps)。這次會面,又為史曼諾夫斯基帶來風格上的轉變。《春之祭》中原始的燥動、複雜的節奏與及仿遠古俄羅斯的旋律,給他新的啟發。一直以來,史曼諾夫斯基不希望在民歌中宣揚國土風情,而是尋找既有世界性,但又獨特的真摯藝術。史達拉汶斯基新鮮的音樂語言,似乎是藝術的另一出路。

除此之外,第一次世界大戰完結,波蘭終於建立自己的國家,令波蘭濃罩着新的國民主義浪潮。這時,史曼諾夫斯基經常穿梭於華沙與波蘭南部山區渡假勝地紮科帕 (Zakopane),恰巧在華沙的居所,附近有些來自高地的朋友,同一時間給他一些波蘭山區的體驗。受着這些啟發,他開始研究波蘭僅餘的民族音樂,亦開始着手在自己的音樂中,增強民族元素。雖然他沒有直接引用民歌,但一系列的瑪祖卡舞曲出現了高地民歌般原始的音樂動感,而《聖母悼歌》(Stabat Mater) 的拉丁文禱文,配以介乎古老素歌與民歌的風格,呈現出他對波蘭音樂的深切體會。

面對當前燥動的民族主義,他依然堅持己見,或者說是堅持浪漫主義的美學,尋找世界性的美。除了創作音樂之外,這個時期的史曼諾夫斯基,亦著有大量音樂理論著作。其中一篇討論當代音樂的民族性中,他總結他的美學觀:「我們應該不斷地將『種族的心跳』抓緊在手心,把這心跳以完美的方式,以世界能明白的藝術呈現,為民歌重新建構自全 (spontaneous) 而永無休止的創作力。」

史曼諾夫斯基在論文中討論美學,當中遇上不少來自四方八面的討論和阻力。1927 年,他被委任為華沙音樂學院的總監,但他個性並不完全適合教學和行政工作,令他身心俱疲。他提倡學院中的課程改革,遇上極大回響,面對的人事問題多不勝數。這時,他開始要接受抑鬱的治療。他在一封寫給朋友的信中,透露如何對工作失望:「老實說,我對當中的笨拙感到無力與氣餒......你不會理解我現在的工作多麼無聊,多麼浪費時間;我可用把這些精力用在我的創作上。」

在學院中,史曼諾夫斯基努力將理想教授予學生,這幾年他的創作幾乎完全停頓。創作的動力,要到 1932 年他被學院開除後才再次來臨。第四交響曲他用上了鋼琴的獨奏,幾乎變成了一首鋼琴協奏曲。雖然他被開除,經濟亦開始出現問題,但這時期的音樂,卻有着非一般的動力。「我只想為大眾寫一些輕鬆的音樂!」雖然樂曲似乎像成功地探索了民歌元素在音樂中的應用,但似乎亦是他逃離自己日益嚴重抑鬱的幻想。這時候的史曼諾夫斯基,深深明白要為自己加入些正能量。交響曲有着前所未有的澄明,也為他與一生的好友,鋼琴家魯賓斯坦 (Artur Rubinstein) 寫下友誼高峰的一章。

史曼諾夫斯基的音樂,廣泛在歐洲與美國的舞台上演奏,也因着他的一班好友演奏家,他的音樂得以廣傳,令他成為繼蕭邦以後,最重要的波蘭作曲家。他為波蘭大眾接受的年月不多,但他的音樂,為以後波蘭音樂的蓬勃發展,奠下了藝術上與理論上的基礎。二十世紀的後半葉,音樂史上將出現如魯杜斯華夫斯基 (Witold Lutosławski) 與班特維斯基 (Krzysztof Penderecki) 般的偉大作曲家。

史曼諾夫斯基人生最後幾年晚年經濟崩潰,身體狀況即使差勁,也要巡迴演出,橫跨整個歐洲,甚至遠至瑞典。

「一個人的生命中,總會有機會踏進無路可進的處境。我想我正面對如此境況。」

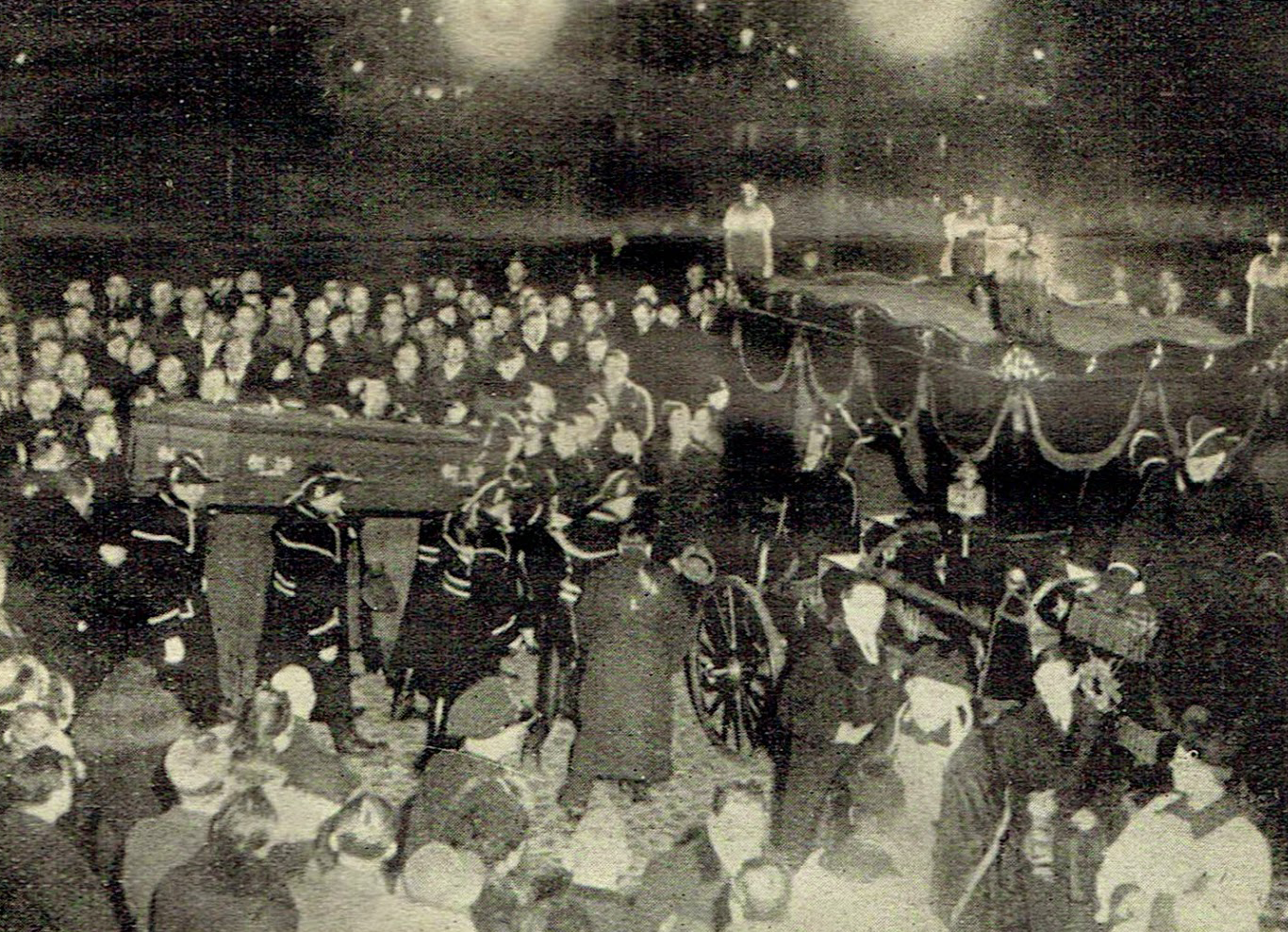

1937 年 3 月 29 日,史曼諾夫斯基在貧病之下鬱鬱而終,幾日後下葬在克拉考 (Krakow) 的「小磐石」教堂 (Skałka),與其他成就卓越的波蘭人同眠。

此文章為 「音樂遊蹤」講座系列:東歐站 講座系列 之專題文章。講座日期為 2014 年 7 月 2 日。