音樂手稿的故事

作曲家由創作的開始,將音樂寫在紙上。這些音符,構成偉大樂章之後,記載着音符的紙張,成為歷史的見證者。哪一份手稿會是音樂的「真蹟」?文章透過一些手稿的故事,探討其中糾纏的一些音樂學上的問題。

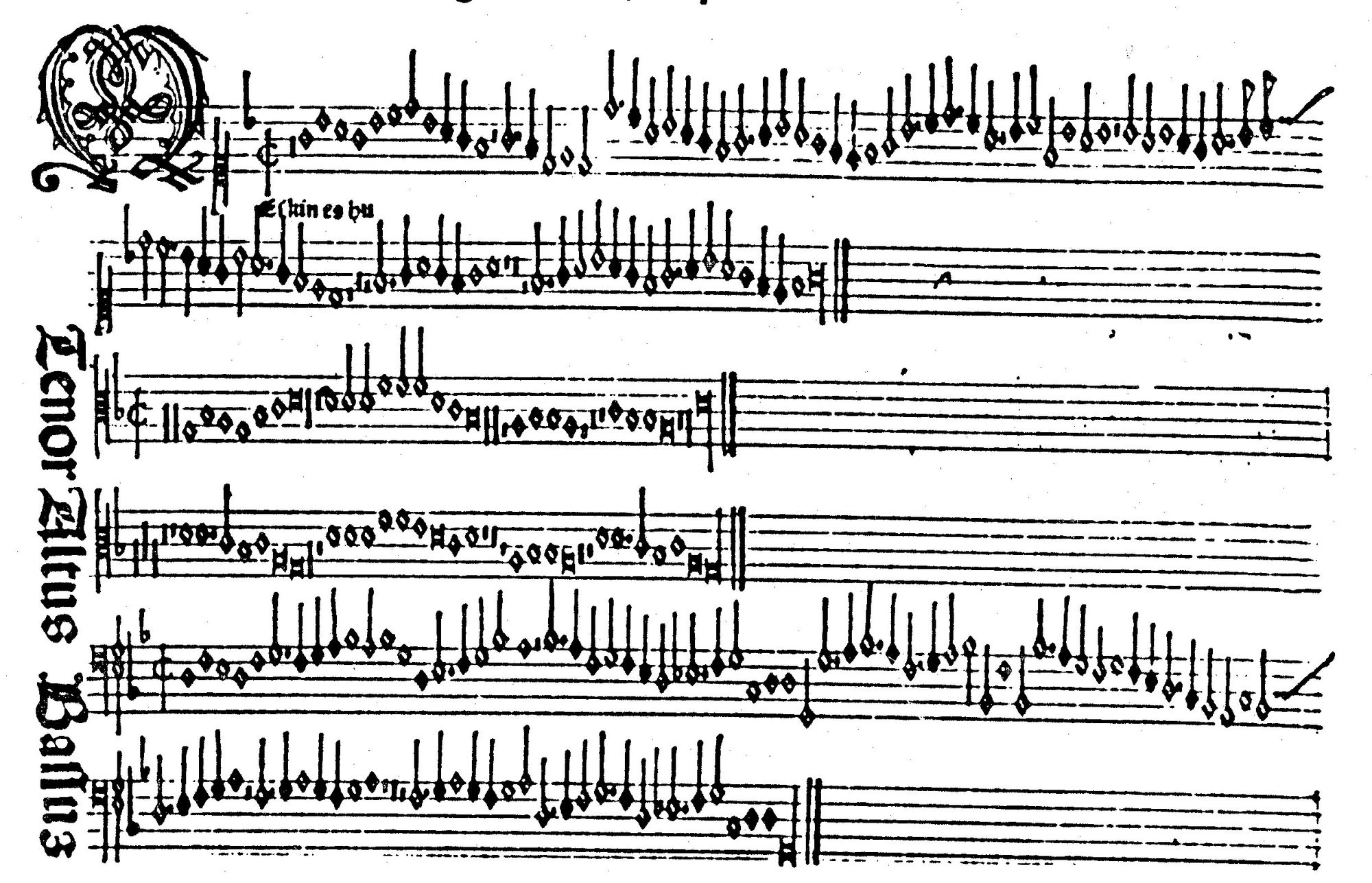

音樂家着重樂譜,視之為創作者與演作者之間最重要而最廣為人接受的媒介。現在我們熟悉的五線譜,來自西方音樂傳統。十多世紀以來,作曲家將音樂寫在羊皮、紙張以至用印表機打印出來,紙上的音樂符號,經過演奏家雙手忠實而巧妙的演奏,成為悅耳的樂音。

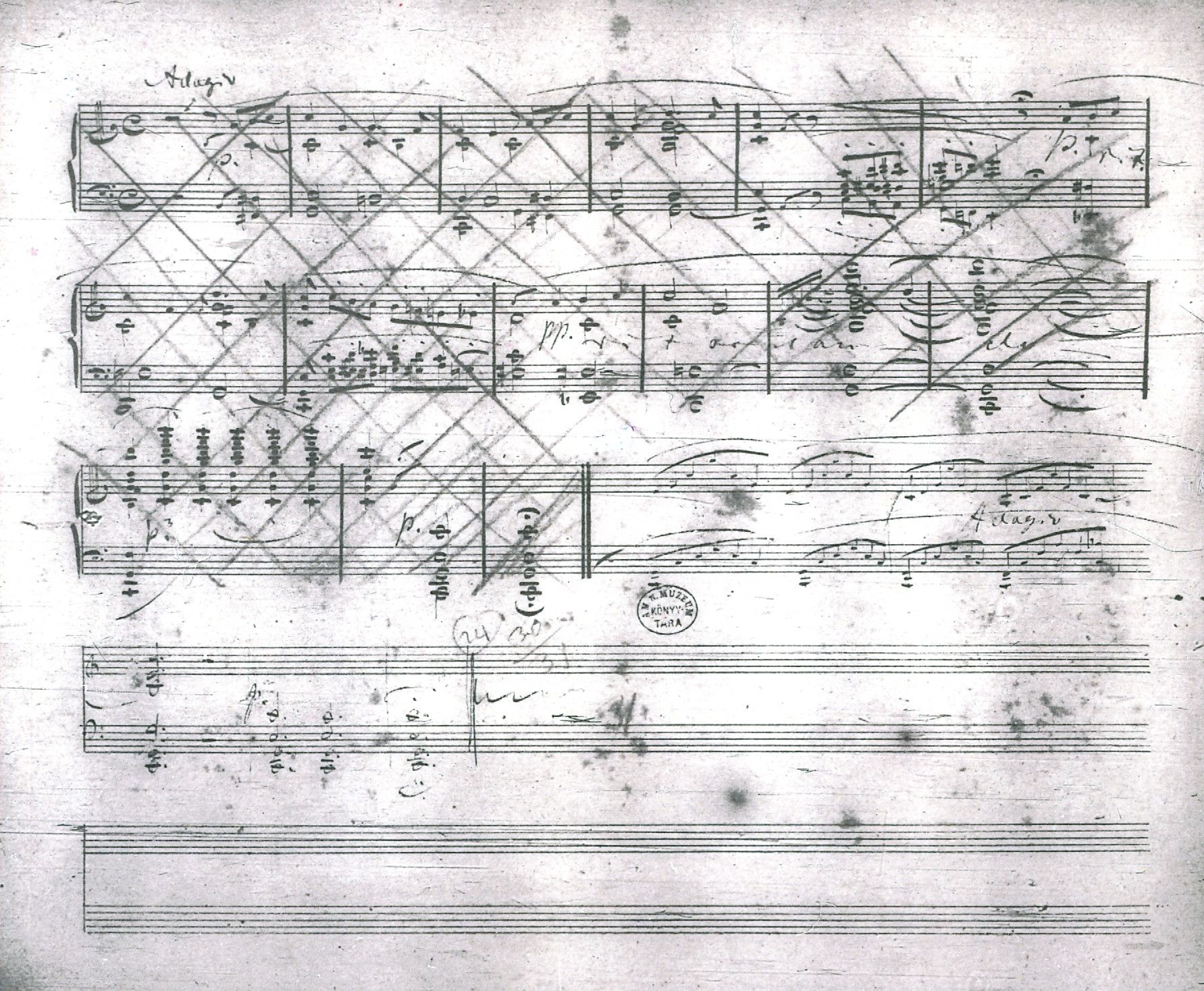

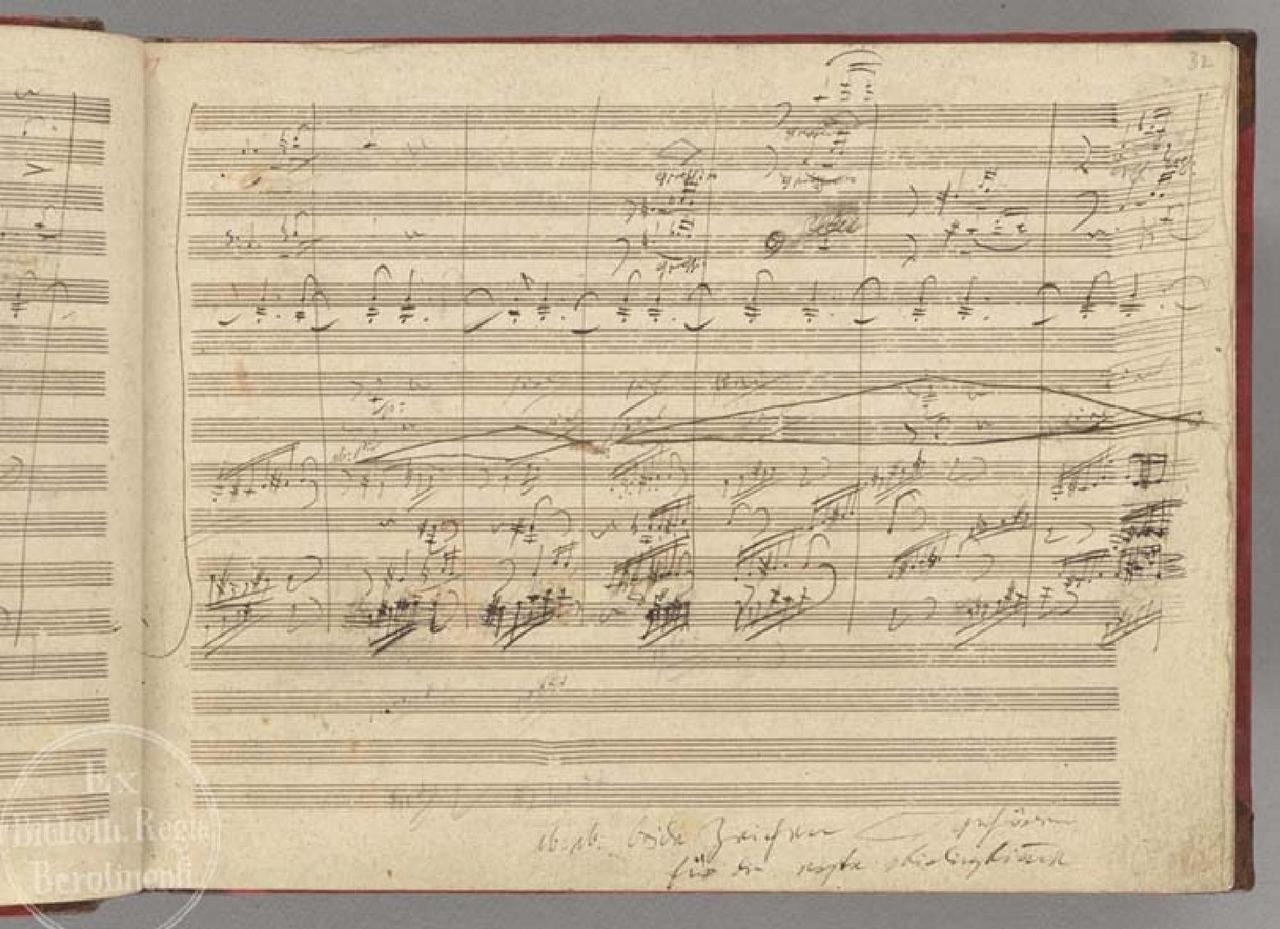

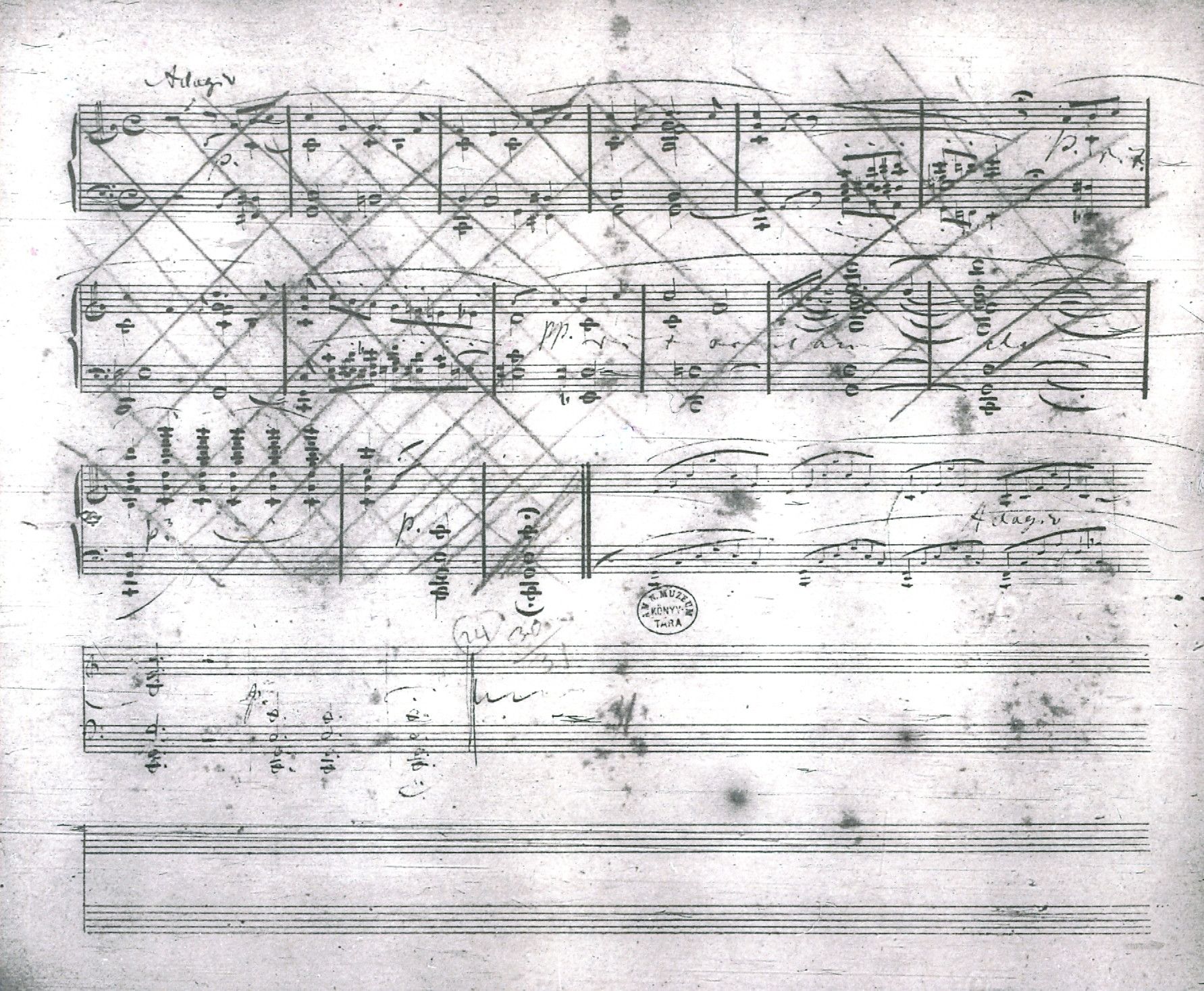

眾多品種的樂譜之中,手稿又被認為是最接近創作源頭的見證者。在電腦流行以前,作曲家都是將音符以墨水寫在一頁又一頁的音樂原稿紙上,有些原稿字更有作曲家在其上親筆簽名。

每當繪畫大師的真蹟被公開拍賣,例如拍賣梵高或者畢加索的畫,都會是鬧哄哄的新聞。作曲家創作的真蹟,都曾經被拍賣,只是相比起繪畫,所受的媒體注意比較少。最近一椿大交易,發生在 2003 年 5 月,倫敦蘇富比拍賣行把貝多芬第九交響曲一共 575 頁的手稿拍賣,引來全世界哄動。

這份手稿,最終賣得二百一十多萬歐元。

當你想一睹《蒙羅麗莎》或者《阿維農的少女》時,你會到訪掛着這兩幅畫作真蹟的博物館。以這兩幅畫為例,你要到訪的當然是巴黎的羅浮宮和紐約的現代美術博物館。如果是音樂的話,哪一份手稿會是音樂的「真蹟」?

畫家在畫紙上作畫,並將完成的那張畫紙,稱為他的藝術作品。音樂卻不如繪畫, 原因是音樂作品最後的版本,並不是一件實物。作曲家創作音樂,並將作品準備首演,亦即是在公眾面前第一次演奏作品,並視首演為完成創作過程的重要里程。作曲家為要準備首演,必須準備最後版本的樂譜,給予樂手演奏。這版本的樂譜,通常已經印刷妥當,或者是清晰地謄寫。當然,我們可以把這版本想像是最終版本,但是其準備過程漫長,而且相當複雜。

就以貝多芬第九交響曲為例。這首作品是貝多芬一生的巨著,創作歷時二十年。著名的《快樂頌》旋律,在草稿期間,經過不斷的修改。不單是這旋律,交響曲所有部份其實都幾過反覆修訂。在音樂創作而言,修訂幾乎是永無止境,幾乎沒有一首音樂,是寫第一稿就是最後版本。就如小說家寫小說一樣,作者在小說的最後版本之前,一定有多個不同的修改。

而當有修訂,就會有「哪個版本是修訂過的版本」的問題。現代的辦公室白領,大概對此毫不陌生,如果一個文字檔案須幾經修訂,我們還好有 Microsoft Word 幫忙,把修訂的過程和時間都一一紀錄下來。如果修訂是在紙上以筆與墨紀錄,事情就不易辦了。如果有幾個人一起修訂,事情就更糟糕了。想像一下你的會議紀錄,被幾位老闆修改完後在檔名加上名字和修訂編號,幾過一個星期之後,堆在你電腦郵件夾的,就是一堆既不順序、又了無頭緒的文件檔。

準備樂譜的過程,情況有點類同。

幸好音樂作品通常只有一位作者。作曲家就是作品最後的決定者,畢竟音樂創作並不是講求合作的工作。但是,由作曲家寫下筆跡潦草的手稿,到能用作演奏的樂譜,中間卻經歷過大量修訂,製造了無數張寫有音樂的紙張。過程其間,通常牽涉了負責出版樂譜音樂編輯,將這些手稿編輯成演奏用的樂譜,而其間更會僱用到大量的謄譜員,為不同的用途抄寫樂譜。謄寫樂譜的用途,包括令樂譜更清晰、給予作曲家批改與澄清手稿上的符號、讓作曲家最後過目定稿、校對印刷前最後定稿、準備管弦樂團樂手的分譜等等。德國作曲家巴赫的第二任妻子安娜.瑪德蓮娜,除了是一位出色的歌手外,也是巴赫的得力助手。在一份最近出版的巴赫《大提琴組曲》的「原典版」(文章稍後詳述何謂原典版)的序言中,音樂學家與樂譜編輯 Bettina Schwemer 和 Douglas Woodfull-Harris 形容她是一位可靠的助手:

安娜.瑪德蓮娜被普遍認為是可靠的謄譜員,仔細跟隨自己的手法抄寫,並不加上任何修改。所以我們可以放心假設她手稿上的音符、組合、符幹方向以及揭頁等等,都準確地反映作曲家手稿上的寫法。

音樂歷史上,好些作曲家的妻子,身兼丈夫的人生與作曲家的謄譜員,將丈夫創作的手稿抄寫成較為易讀的版本,交予第三者處理。雖然如此,歷史上大部份的謄譜員,其實都是職業謄抄的專家。舒曼的妻子克拉克,既是作曲家、鋼琴家,也謄抄過舒曼的樂譜。而除了克拉克以外,舒曼一生偏用過三十個謄譜員,與他一起工作。其中最著名的,是以準確為名的布累克納,他的抄本,很多被用作印刷前的最後定稿。謄譜員解讀作曲家的筆跡,有時還要憑着一定的音樂知識,估量作曲家的原意。雖然,很多謄譜員只是人肉影印機,在未有方便的複印技術以前,搬音過紙。

準備樂譜的過程漫長,令作品首演之時,未必有一份最終版本的樂譜。作曲家可以隨時在任何版本上修改,不論是看見謄抄過程中的錯誤,或是突然改變主意,又或者在彩排時發現另一些聲音效果較好,他都有權立刻把音樂修改。

於是,所有創作至演出過程中的任何樂譜,都有可能記載了樂曲的演變。而手稿間的關係,不論那是作曲家親筆手稿、謄譜員手稿,抑或是作曲家修改過的首版印刷本,都值得研究,並且審定哪個版本的修改為最終定案。

雖然安娜.瑪德蓮娜被普遍認為是巴赫的可靠謄譜員,但是由她所抄的《大提琴組曲》,卻與其他多份現存的抄本中的音符不儘相同。有些是不同位置的圓滑綫,有些則是不一樣的節奏。究竟這些不同,是因為她在抄寫過程解讀錯了巴赫的筆跡?她大意地抄錯?還是這不同的版本,才真正反映巴赫原意?

很可惜,我們無法直接求證,因為巴赫的手稿並沒有傳世。一如很多巴赫的音樂一樣,巴赫的手稿都散佚於歷史之中。

即使巴赫手稿尚在,其實也不必能解答誰是誰非的問題,因為作曲家本人,有時都未必可靠。貝多芬的第九交響曲中的速度指示,就被很多指揮家認為不切實際。指揮家珊特寫道:「大多數人認為貝多芬的拍子機速度太快。究竟這些指示有多真確,一直都令人議論紛紛,有人甚至懷疑他的拍子機是否準確。是壞掉的拍子機?還是貝多芬聾得已經聽不準拍子機?」

那麼,什麼才是音樂「真蹟」?畫家在繪畫過程中,或許會畫上過百幅草圖,但最終總有一幅畫,是他一直工作至完成,成為最終版本。如果一幅畫曾被畫成多個版本,就如孟許名畫《吶喊》出現過四次,那只是畫家將那在橋上的人在橘黃的天空下扭曲着臉驚呼的意念,在四張畫紙上呈現,而這四幅都是《吶喊》的真本。但是,音樂作品卻只是一那抽象的聲音世界,它其實不需要有一份「真蹟」如繪畫般以實物的形式出現。簡單來說,作曲家的工作,不是寫樂譜,而是創作音樂。這中間有着非常細微但重要的分別。

著名的古樂演奏家兼長笛手巴福.高爾根,寫了一部關於古樂演奏法的書,建議不斷地研究音樂的手稿與源頭,以不斷接近創作的原意。書的標題,正好道出樂譜與音樂中的細微分別:《樂譜不是音樂》。

「原典版」是一種在音樂學家與音樂家中流行的一種樂譜版本。這種印刷樂譜研究了當前所有手稿,包括作曲家手稿、謄本、出版刻本、分譜與首版樂譜等等,在決定印上哪一個音符之時,都有詳盡的記載音符的來源。當「原典版」一詞在第二次世界大戰後流行時,出版商喜歡稱之為「真確版本」,將作曲家手稿等同於作曲家的真蹟,也就是作曲家最原本的意思。現在音樂學家也都避用「原典版」一詞,而統稱這類版本為「批判版本」。

不論是「原典版」抑或是「批判版」,它們都只是盡量地根據原來的手稿編訂的樂譜。這些樂譜卻從來不是樂曲的「真確版本」。「真確」在音樂而言,一直是具爭議性的概念。

德國出版商 Bärenreiter 出版的貝多芬第九交響曲批判版樂譜中,羅列了十五份樂譜出版時採用過的手稿:一套 1823 至 1824 年的貝多芬手稿、首演時用過的弦樂分譜、貝多芬在送往倫敦時修正過的謄本(倫敦正是交響曲委約者愛樂協會的所在地)、1825 年準備首版樂譜所用的謄本等等。這些手稿和抄本,現在都存放於歐洲各大圖書館和檔案處中,包括大英圖書館、柏本國立圖書館、阿森市國立檔案處及貝多芬博物館等等。樂譜透過核實手稿的來源,建立手稿與手稿間的關係,並且討論每套手稿間的異同。其中一處有趣的討論,是關於貝多芬對歌詞的魯莽。「貝多芬創作之時極之急趕,在處理歌詞標題時,十分大意。」樂譜繼而比對詩人席勒的手稿,重新編彙《快樂頌》中的歌詞。

這份交響曲批判版本,於 1999 年出版。而文首提到被拍賣的 575 頁第九交響曲手稿,正是在這版本之後才重見天日。於是,每逢有手稿的新發現,也可能對樂曲帶來新認知。當時,一位名為戈夫納的富商,以 2.133 百萬歐元,投得這套手稿。他既是業餘的鋼琴家,也是茱莉亞音樂學院的主席。2006 年,他把這套手稿,連同其他如巴赫、貝多芬、舒曼等共 138 套手稿,一併捐給音樂學院,成為該院歷來所收最龐大的捐贈。當時《紐約時報》訪問過這位低調的富商,他說:「這些手稿就是作曲家最原初的夢,就像是一種標誌一樣。」而他對那次歷史性的捐獻,認為「手稿與其放在地氈底下,倒不如公開給世人。」

雖然大部份古典音樂的手稿,都藏在歐美各地的圖書館內,但有一位作曲家卻與香港有特別的聯繫。上年 8 月 23 日以 76 歲高齡辭世的資本家伍日照,雖以成立香港麥當勞餐廳而聞名,但他一生着迷理察.史特勞斯的音樂,並在世界各地搜羅他與鋼琴家保羅.維特根斯坦的手稿。他成立一了獨立組織,將手稿妥為保存,標準與世界保存各藝術文物看齊。協會因着手稿的繼承問題,其律師婉拒了訪問的邀請,但隨着史特勞斯今年慶祝 150 歲冥壽,伍日照博士的收藏,值得在此一提。

原文刊於 2014 年 9 月號《AM Post》。下載原文。