五段《春之祭》的瘋狂選段(上)

《春之祭》首演一個世紀後的今天,現在聽來,還是充滿着瘋狂的片段。趁《春之祭》快要慶祝百歲誕辰,我選來了五個讓我驚嘆「瘋子」的片段,看看這位作曲瘋子的瘋狂手法,為音樂帶來了什麼翻天覆地的轉變。

《春之祭》(Le sacre du printemps) 首演一個世紀後的今天,到現在聽來,還是充滿着瘋狂的片段。我們沒有辦法得知為什麼史特拉汶斯基會在短短幾年間變得如此極端:兩年前的《彼得魯斯卡》(Petrushka) 還是好端端的,他受了什麼刺激,在《春之祭》中向可愛的音樂狠下毒手?

就趁《春之祭》快要慶祝百歲誕辰,我選來了五個讓我驚嘆「瘋子」的片段,看看這位作曲瘋子的瘋狂手法,為音樂帶來了什麼翻天覆地的轉變。

一、第一部份:前奏

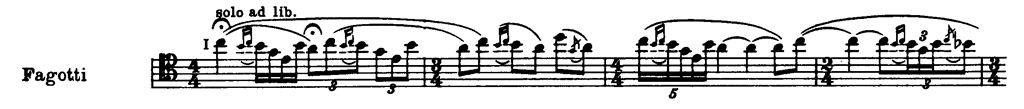

《春之祭》的瘋狂,在一開始的第一個音已經開始。這段現在著名的巴松管獨奏,據聞聖桑在首演一聽,就憤然立即離場。當然,這其實只是傳說:首演他並不在場。但他對於史特拉汶斯基對巴松管的所作所為,的確評為「瘋狂」。

老史做了什麼?全曲開始的音,是一個長的 C 音,只是寫這個 C 給這件本來是吹低音、用低音譜號的樂器,實在是難為了它。

於是,樂手只能勉強令這件樂器嘶叫。這個將樂器推到極限、使用邊緣聲音的想法,在整部《春之祭》中的非常明顯。長笛在低音吹,單簧管在高音怪叫,總之樂器本來不好聽的音域,通通被史特拉汶斯基拿來用。

老史不單在《春之祭》中用上極之龐大的管弦樂團,還用上很多奇怪的樂器。低音單簧管、低音小號、中音長笛、華格納大號等等,總之是史無前例。但是,用這麼多樂器的原因,目的明顯,就是要令樂曲的聲音儘量地與傳統交響曲不同。不過,老史的天才,在於一開始用的巴松管,即使你認識這件樂器,卻不易認得它的聲音。再加上那些不易認出的奇怪樂器,六六無窮,聲音光怪陸離。

《春之祭》的聲音很有實驗性,啟發了以後不少作曲家,開發樂器的極端音域。《密度21.5》把長笛推向極端,不過那已經是《春之祭》二十年後的事。

二、第一部份:〈春之預兆〉

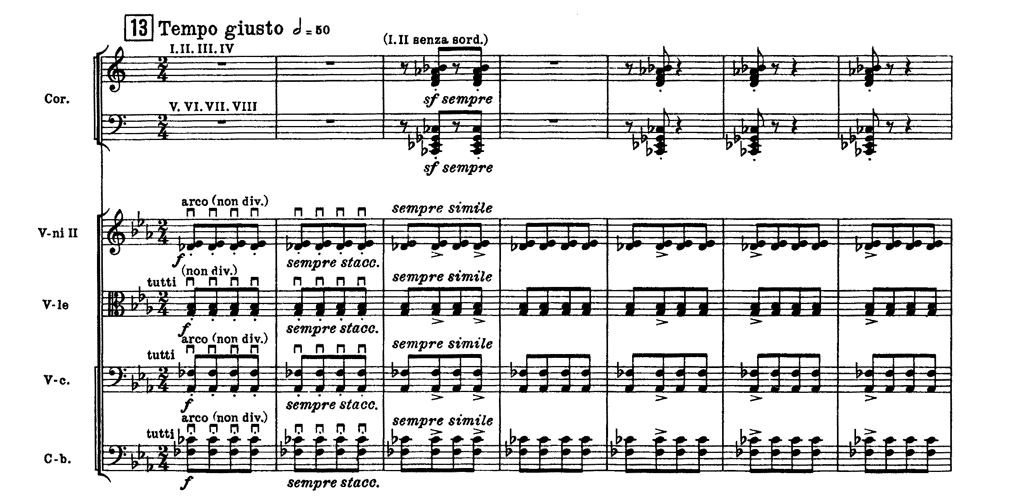

這個春天來得既兇猛、又粗暴。〈春之預兆–少女之舞〉不是優雅朝氣之聲,而是蠻荒和原始。這裏的音樂,形容的是文明前的景象。弦樂團的合奏,加上不能預計的圓號強音,既不平均、又不平衡。

這個不依據二拍子運行的強弱分佈,打破了小節線的強權。這個段落,可以說是《春之祭》中最多人討論的地方。一直以來,小節的第一拍都是重拍,強弱有序。這裏的強音,卻被強逼錯置。這種本來的強拍 (intrinsic accent) 和後加的強拍 (added accent) 的衝突,是傳統與現代的分野。

音樂學者還指出,這裏的頑固音型 (ostinato),預示了史達拉汶斯基以一整個方塊 (block) 創作的習慣,甚至是開啟了現代音樂和簡約主義的大門。十九世紀的音樂,着重旋律與和聲,雖然旋律及和聲都有重複使用,也有頑固音型、循環低音等方法,但卻不會整塊音樂死板地重複;重複是橫向的 (linear),例如低音旋律重複,高音旋律卻不停在變;主題動機 (motif) 不停出現,卻是在不同的和聲、不同的織體下重複。但是,〈春之預兆〉中重複奏着簡單的和弦,單單透過改變強弱、樂器聲音等而製造變化,卻是打破了傳統對音樂的理解。

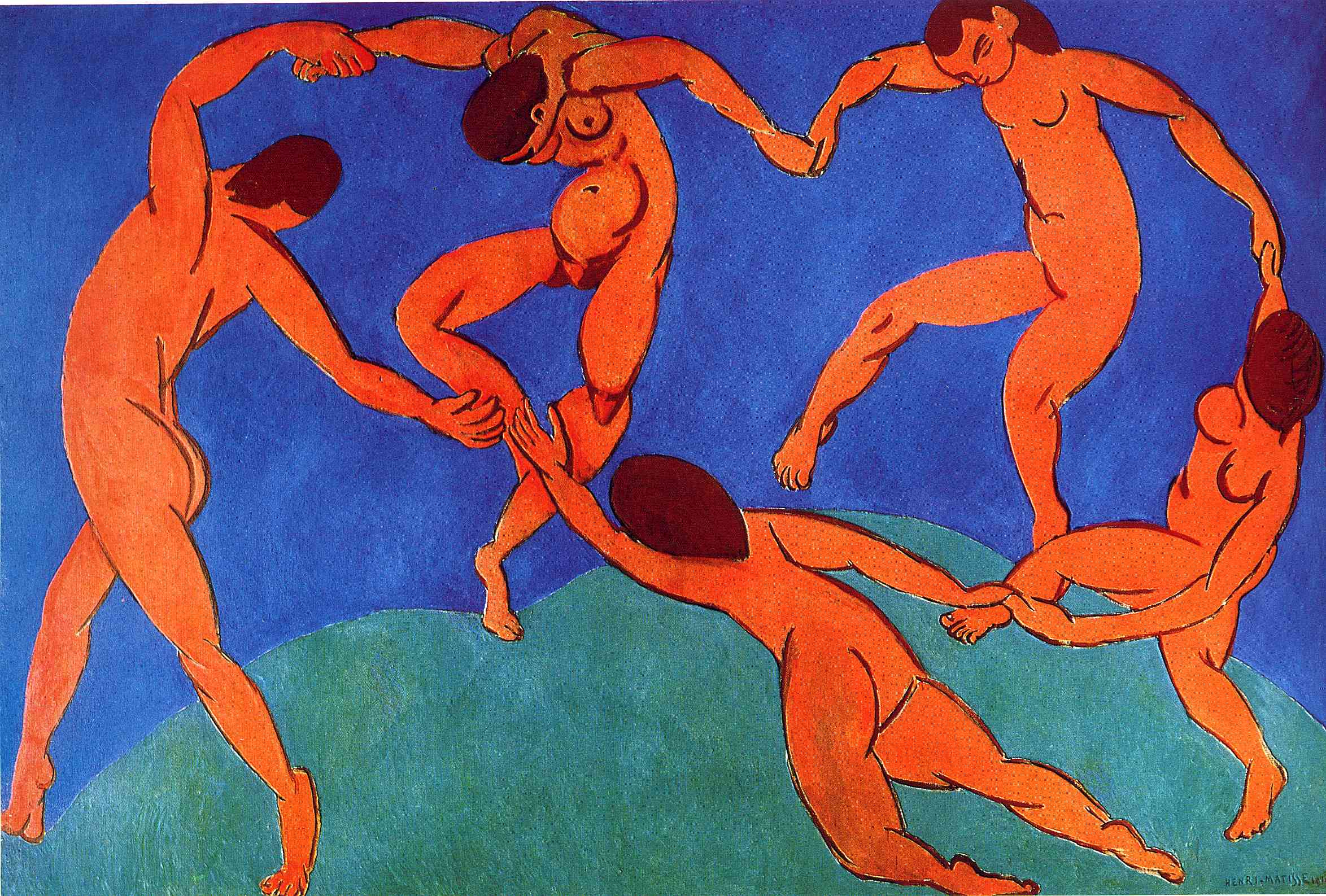

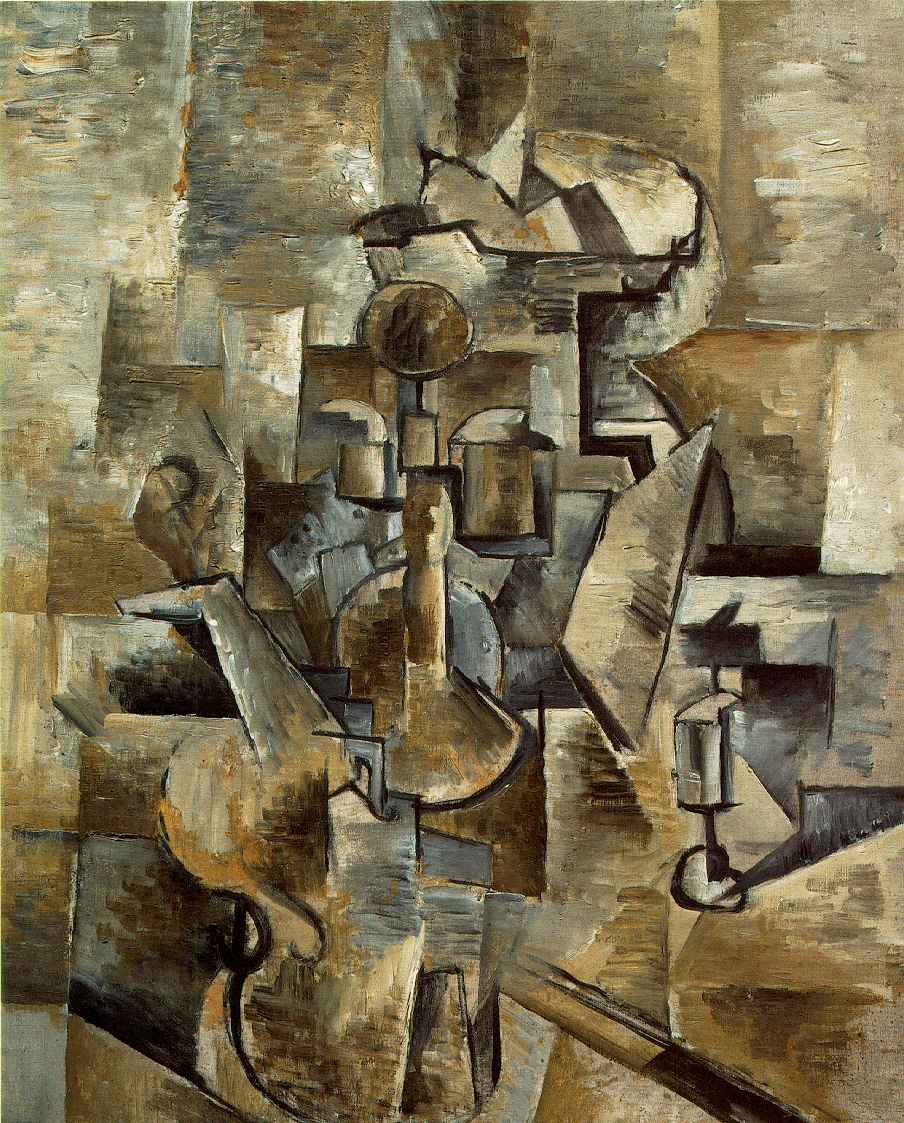

這些重複着某些方塊的寫作法,對我們絕不陌生:現在很多流行和電子音樂,都是有多個細少的迴圈 (loop) 變化而成。當然,整個簡約主義的潮流,都圍繞着重複極少的材料和它們細微的變化而成。 更重要的,是這代表了一個時代的藝術觀。畢加索 (Pablo Picasso) 1907 年畫了《阿維濃的少女》,以筆直的線條、零碎的角落,打開立體主義 (cubism) 的帷幕。接下來的十年,正是立體主義的高峰,將碎片重構的畫作,大量地湧現。這種作畫手法,正與史特拉汶斯基的音樂呼應。當然,史特拉汶斯基和畢加索,後來也成為朋友。

三、第一部份:〈智者〉

這是全曲最短的一個短落,只有三十秒。

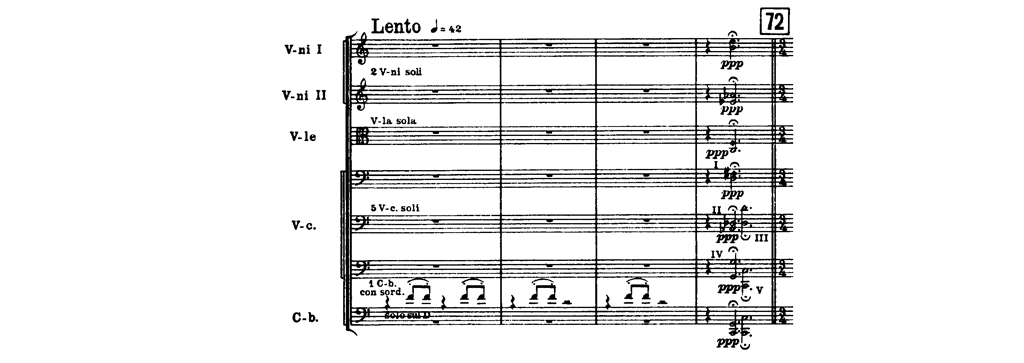

經過一輪混亂的步操,智者終於出現,聲音幾乎弱得聽不見。寥寥幾下定音鼓後,整個弦樂團拉了一個很神秘的和弦,這就是智者。

這個音橫跨了幾乎七個八度,僅僅輸給馬勒第一交響曲的開頭一個馬鼻。但是,這個和弦,用上大量的泛音 (harmonics),加上不協和的聲音,聽上去倍添神秘。原因是,它完全不能夠從正常的和聲學中解釋。

於是,學者四出尋找理由。史特拉汶斯基使用的和聲大膽,雖說不根據十九世紀的和聲原則運作,但是他的音樂還總有些背後的邏輯。不少學者分析《春之祭》大量地還用八聲音階 (octatonic scale),一個八度中全音和半音平均相隔,就能產生一個只有八個音的音階。這八音音階聽上去像小調,當中又有減七和弦,既有一些傳統味道,也有新鮮感。整個第一部份,尤其是這智者出現前的一大段,都很容易歸納進八聲音階的運作中。 偏偏這個和弦不能。於是有說這個和弦,預示着第二部份的和弦組織,還有說是史特拉汶斯基喜歡把半音和弦與整齊的三和弦重疊,將兩個風馬牛不相及的和弦堆起來,又或者說這裏其實來自兩個不同的調,是多調性的體現。

眾說紛云。

Peter Hill 在《春之祭》的雞精導讀中,卻露出一些分解這謎團的端倪。史特拉汶斯基憑耳朵作曲,在他心中沒有所謂理論這回事。從他的手稿中,可以見到他不停將音改動,雖然愈來愈接近八聲音階的系統,但還不是全部都是。 簡單來說,其實那些神秘兮兮的和弦,是隨意寫出來的。誰說作曲家創作,一定有理論可依?